遺言作成のポイント

はじめに

近年、各種メディアの報道の影響もあり相続への関心が高まっております。「遺言」という言葉が頻繁に耳目に触れるようになりましたが、どうしても残された家族が揉めないように等の「争族」を避けるというインパクトのある効用が強調されている感が否めません。

もちろん争族を回避するというもの遺言の大事な機能ですが、遺言の機能はこれにとどまらず、もっと幅広く未来の家族のかたちをつくる機能をもっています。

遺言をつくることをお考えの方は、是非、遺言の多様な機能を押さえた上で、ご自身が望む遺言の作成をご検討ください。

遺言の機能と有用性

遺言事項と遺言の機能

遺言は大まかに分類すると遺産分割に関する事項(法定相続人・財産処分・遺言執行)、家族関係に関する事項(認知・未成年後見)及び祭祀主宰者に関する事項を定めることができます。

家族関係に関する事項を定めることは余りないため、ここでは主に遺産分割に関する事項についてご説明します。

遺産分割に関する遺言の主要な機能は、次の3つがあります。この3つの機能を押さえておくことが、ご自身に合った遺言をつくるポイントになります。

①相続分・遺産分割の方法を指定する機能

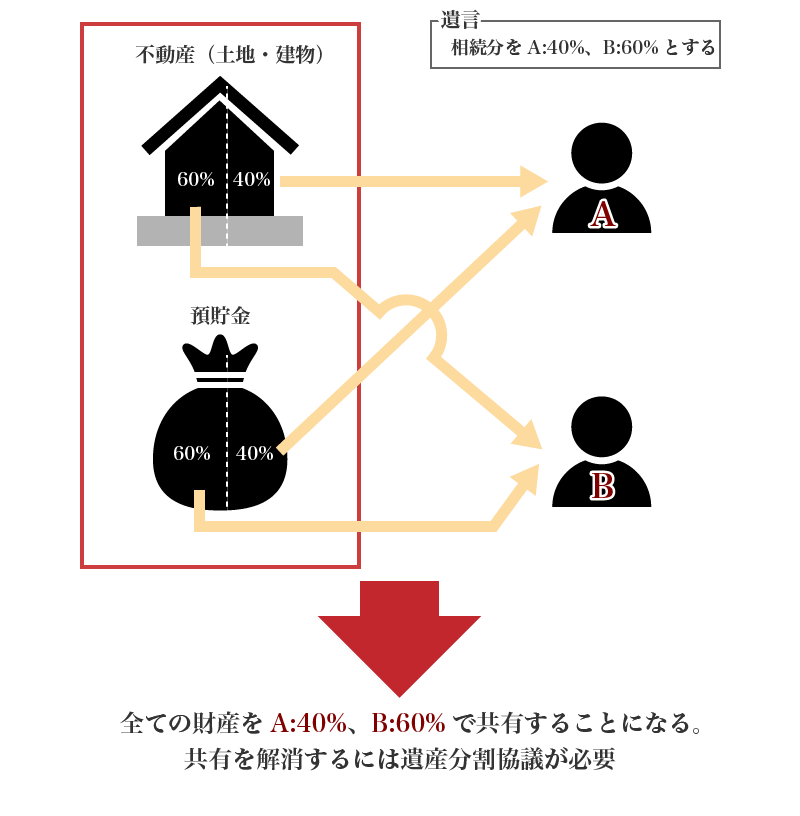

①は一般的に認知されている遺言の機能と思われます。相続分は相続人が取得する遺産の割合ですので、これを遺言で指定するのが相続分の指定です。例えば、「Aの相続分は遺産の40%とする」という定めが基本的な相続分の指定方法です。

遺産分割方法の指定は、特定の財産を特定の相続人に取得させるように定めることをいいます。例えば、「不動産①はBに相続させる」と定める場合です。

ところで、実務では、上記の「Aの相続分は遺産の40%とする」という方法での相続分の指定はほとんど利用されていません。相続分を定めるだけでは、具体的に誰がどの遺産を取得するかが決まらないため、指定された相続分を前提に遺産分割協議をすることになり、せっかく遺言をつくったにもかかわらず、遺言だけ遺産分割を完了させることができなくなってしまうからです。

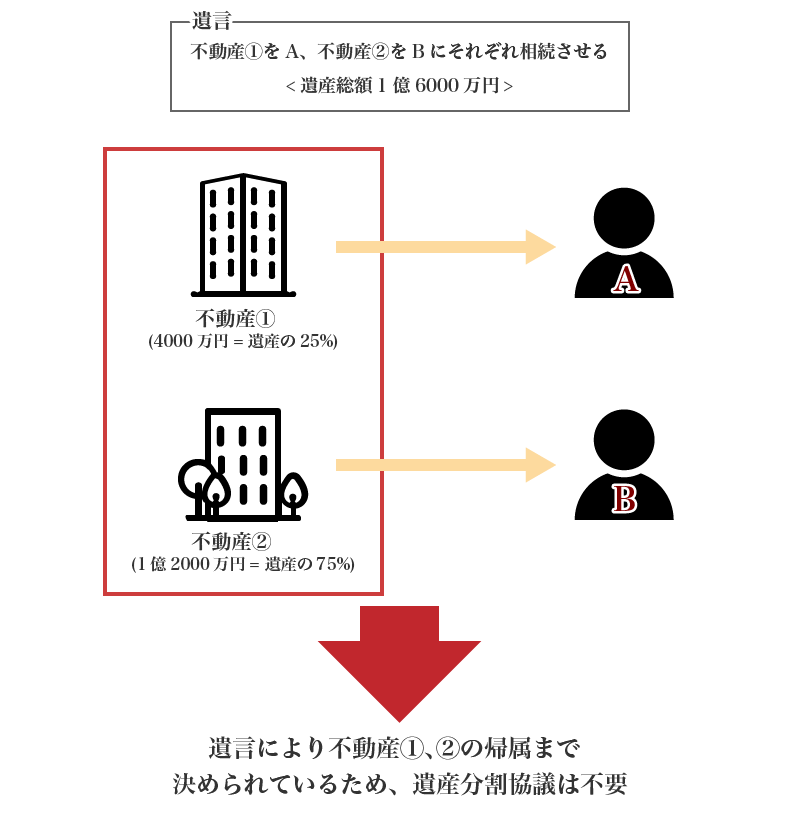

そこで、実務では、相続分と遺産分割方法を同時に遺言で定めるとの処理が一般的になっています(相続させる遺言・特定承継遺言)。具体的には、以下のようなケースで、「不動産①をAに、不動産②をBにそれぞれ相続させる」との遺言が相続分と遺産分割方法を同時に定める遺言になります。

事例

どこで相続分を定めているの?と思うかもしれませんが、不動産①と不動産②を割り振った結果として、長男の相続分を25%、長女の相続分を75%と定めているというのが相続分と遺産分割方法を同時に定める場合の考え方ということになります。

以上のとおり、遺言には、相続分と遺産分割方法を定める機能があります。この機能を利用して誰に何を相続させるか等の自分が望む遺産分割の方法を定め、併せて争族の防止、相続税節税、納税資金の確保などを実現することになります。

②遺産分割協議を不要にし、相続手続を簡便にする機能

相続財産全部について、遺言により相続分と遺産分割方法を定めてしまえば、当然遺産分割協議は必要ないので、「遺産分割協議を不要にする機能」というものをわざわざ取り上げる必要はないとの疑問を持たれる方もいるかもしれません。

この疑問は理論的には正しいのですが、相続分の指定・遺産分割方法の指定という機能が前面にでると、争族を避けるために遺言を作成するという側面が強く出過ぎてしまい、遺産分割協議を不要にして相続人の負担を軽減するという遺言の重要な機能を見逃してしまいます。

法律相談の際、遺言作成をお勧めすると「うちは揉めないし遺産の分け方も子供たちに伝えて了解を得ているから遺言なんて大げさなものはいらないよ」というお答えをいただくことが頻繁にあります。そうであれば、そのとおりの遺言をつくっておけばいざ相続が発生したとき、残された相続人の方々の負担をかなり軽減できるのです。

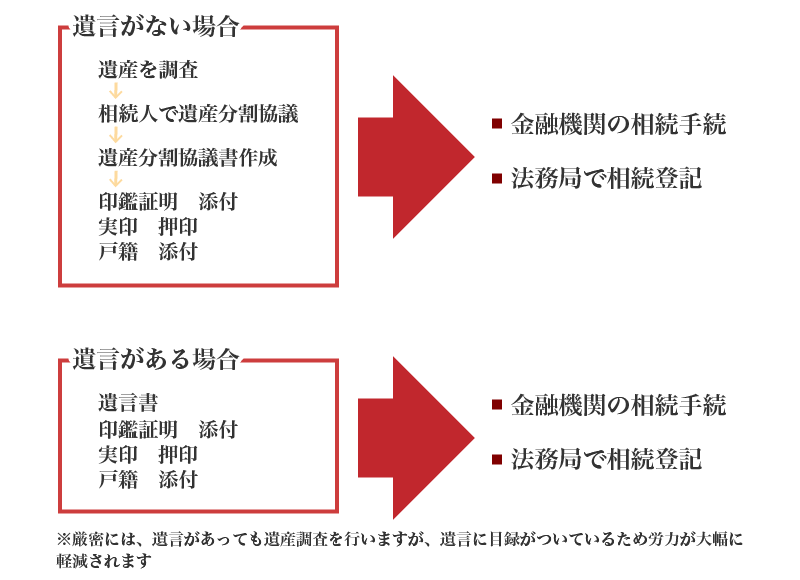

相続が発生すれば、葬儀から四十九日法要、親族への対応など慣れない事柄への対応に忙殺されます。その上、他人の財産の内容を調べて、遺産分けをするための協議を行い、協議書まで作成するというのは相続人にとっては大変な負担です。専門家に依頼すればその負担も軽減されますが、専門家とやり取りをする負担が発生します。

遺言があれば、不動産については司法書士に登記を依頼し、預貯金等の金融資産は、各会社の相続窓口・取扱支店に相談すれば手続は進みます。もちろん、遺言があっても印鑑証明書や戸籍を取るなどの事務的な負担は必要ですが、遺言がない場合に比べて、その負担は各段に軽減されます。更に遺言執行者がいれば、このような相続手続を任せることができます。

家族を亡くした相続人を不慣れな事務手続きで疲弊させないようにすることは、残された家族に対する最後の優しさです。遺言があることで、相続人の方々に故人を偲ぶ余裕を与え、新しい生活に踏み出す後押しになります。

③遺言内容の実現を担保する機能

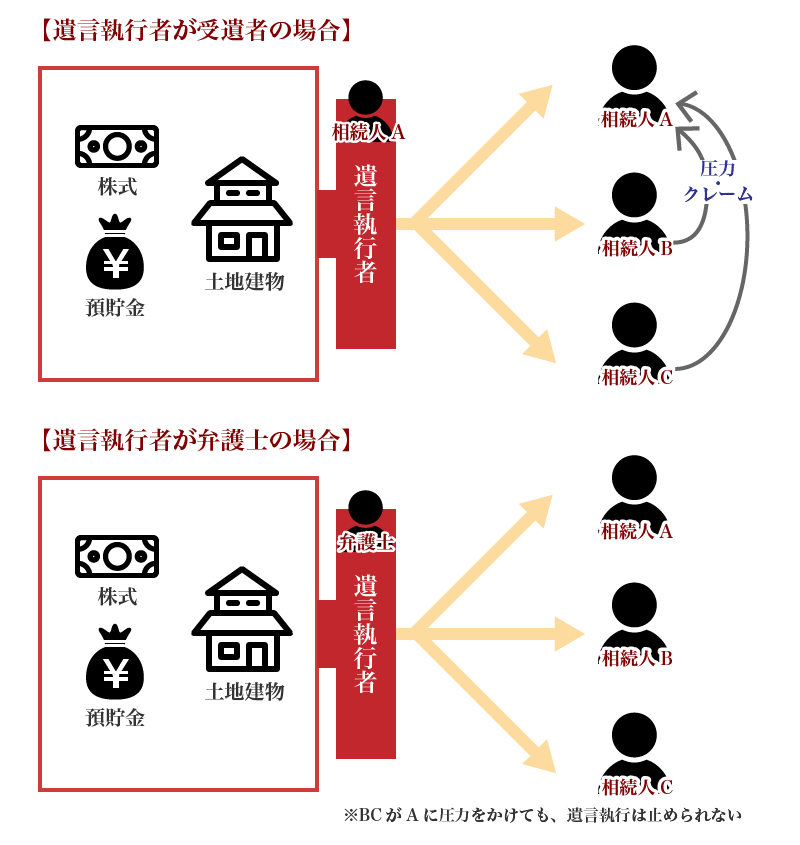

客観的には遺言が存在しても、それを実現するために行動する者がいなければ、遺言の内容は実現しません。そのような事態をさけるため、民法は遺言で遺言執行者を指定することができるとしています。

遺言執行者を指定しておけば、相続開始後、速やかに遺言執行者により遺言に基づく相続手続が行われ、迅速かつ円滑に遺言内容が実現します。

また、ときおり遺言の存在は認めつつも、一部相続人から遺言とは別に遺産分割協議を行いたいとの申し出がされることがあります。相続人全員が遺産分割協議を望んでいるのであればよいかも知れませんが、様々な人間関係の中で不承不承同意しているという場合も少なくありません。

遺言執行者を指定しておけば、このような形で遺言内容の実現が妨げられることはありません。

このように遺言による遺言執行者の指定には、遺言内容の実現を担保する機能があるのです。

遺言の機能と有用性-まとめ-

以上のとおり、争族を意識する事案でも、円満相続が予想される事案でも遺言は円滑な相続を実現するために有効に機能します。遺言=争族対策というイメージが強い現状ですが、円満相続でも遺言が有用であることは是非とも押さえていただきたい点になります。